林宥宏 Eric Lin|永續青年檔案

我是一名充滿好奇心與行動力的高中生,喜歡在不同領域中探索與學習,無論是學術研究、國際交流還是多元活動,都樂於全力投入並挑戰自我。過程中我不僅累積了知識與經驗,也培養了跨文化溝通與團隊合作的能力。期待未來能持續拓展視野,將所學應用於更多創新與合作之中。

在科技飛速發展、日新月異的現代,永續意識持續抬頭,綠能的缺口卻持續不斷地擴大。由於綠能發電設施的發展與運作高度受限於環境條件,因此在地窄人稠或氣候條件不佳的地方,從選址、建設到運營都容易面臨高度的挑戰。以台灣為例,包含水力、風力、太陽能等許多傳統的綠能發電方式,普及率皆因環境條件而大大受限。

未來,尋求更具韌性且可於日常普及的綠能技術,將會是必然的趨勢。而針對這一項科技創新的議題,來自台中的林宥宏,設計了一套新解方。

從生活洞見,能源改變新契機

人來人往的公園,或許只是社區居民駐足休憩、交流活動的場域。但若善用公園的人潮,讓人流轉化為電流呢?來自台中、目前就讀葳閣高中二年級的林宥宏,便發揮了社會創新的精神,從生活中的小小啟發,提出了一套結合運動器材和社區參與的永續發電方案。

對於這一套「運動器材發電系統」的發想歷程,林宥宏說,他的靈感,完全來自於與家人共度的一場、普通的公園散步。「如果走進公園,其實你可以發現,即使種類繁多,大多數的運動器材都是閒置著的。但路燈、電子看板、監控設備……這些電器持續耗電運作,讓公園變成一個只有『輸出』的場域」林宥宏解釋道,「如果,我們能把被忽略、閒置的這些運動器材變成發電裝置、把日常的運動行為變成『城市新能源』,是不是能讓公園,再往永續前進一點點?」

而就是這樣「往永續跨出一點」的小契機,促成了他對整個運動發電設備的設計。「其實很多我們的課本上的知識,在永續現場都是派得上用場的。只要運用創意思維統合知識,就能讓想法實現」林宥宏說明,「我那時候萌生了結合『運動器材』與『綠色能源』的想法,突然就想到高中物理的『電磁感應』:於是便開始與老師討論,著手展開這一項發明計劃。」

以失敗造局,以潰堤鋪路

在確定專案計劃與方向後,隨即就是一系列繁瑣的調查與研究。「台灣的公園健身器材使用率不足四成,其中以腳踏式器材的使用率最高,但仍有過半時間,是處於閒置狀態」讀完大量的能源報告與調查文獻後,林宥宏分享到:「有趣的是,另一份數據顯示,台灣都市公園每年電費支出超過六位數,主要的應用包含夜間照明與資訊設備的運轉等。」這些低調運轉的設備,對於公共空間的環境永續來說,都是確實的負向影響。

「台灣民眾對於『智慧公園』和『綠能發展』議題,其實是抱有高度興趣的,卻缺乏實際管道。」林宥宏總結道:「所以我把這當成一個切入點」最初,他瞄準了「人力發電」的系統機制:透過將發電設備與運動器材結合,實現公園自主發電的目的。不過,在查閱國內外有關「人力發電」的相關案例後,發現其常常面對成本過高、維護困難以及缺乏參與誘因等問題,導致方案落地困難。

於是,在經歷一番思考後,將公園器材發電結合點數回饋制度的構想,就正式誕生了。「如過能將公園發電的系統與『點數回饋制度』結合,就能形成一個完整的循環系統,讓「運動—發電—獎勵」成為正向連鎖,增加參與誘因。」林宥宏說。

把校園的理論帶入工程設計

在研究檢視完既有案例後,林宥宏便開始著手改善,將自己的空想轉化為現實。他透過在橢圓機、手搖器、腳踏器材等會反覆進行同方向運動的器材上裝置外加的齒輪組,讓使用者的每一個動作都能驅動藏於地下的發電機、產生電力,最後再將產生的電能收集於電池模組中,集中儲存。

但這套系統真正的效益絕不僅止於發電:真正讓其脫穎而出的,是獨創的點數回饋模組。「這套系統可以利用內建的感測器紀錄使用者的使用過程,並根據其包含年齡、運動時長等資訊,將使用者的努力轉換為對應的點數。最後,再利用RFID技術將數據寫入會員卡或電子票證。」林宥宏解釋。點數回饋模組使得這一項發明在電力提供之外,也具備替公園創造新型態度動模式與參與服務的價值,達成運動健體、獲得回饋、緩解電力成本的三效。

好點子?好設計?

就像每一場發明實驗一樣,在發明的過程絕對不可能會一帆風順。「這一整個發明過程,最困難的其實不是模型製作與發想,而是落實概念、整合技術」林宥宏表示:「要把感測器、轉軸、發電與儲能模組統整,本身就是一大挑戰。」不過,要解決的問題絕對不只是結構、控制邏輯:成本控制也是一個挑戰。發明實踐初期,從零開始試作、實驗的成本很高,材料與經費除了學校贊助、老師提供,也常常需要自費購入、自己投資。

這些困難一度讓林宥宏想放棄,但每次克服一個障礙,都讓他更相信這項發明的價值。「後來我發現,發明的過程中除了技術本身,如何讓使用者有體驗、有參與,才是發明得價值與成功的關鍵。」林宥宏解釋。因此,在設計完成後,林宥宏也在系統導入、環保意識及點數制度吸引程度等層面,進行問卷抽樣;而結果顯示,其中約略七成的題目都獲得使用者正向的回饋與支持。

除了問卷以外,林宥宏也針對其發明進行了使用者進行了個別訪談,並同樣得獲得相當正面的評價與反應。訪談中,其中一名50歲的男性受訪者表示:「平常在健身房運動,覺得公園設備功能太單一;若能發電加累積點數,會提升使用意願。」;另一位48歲的女性受訪者亦表示其原本沒有運動習慣,但這一套系統的折扣獎勵,會讓他願意開始嘗試。

讓好的點子被實踐

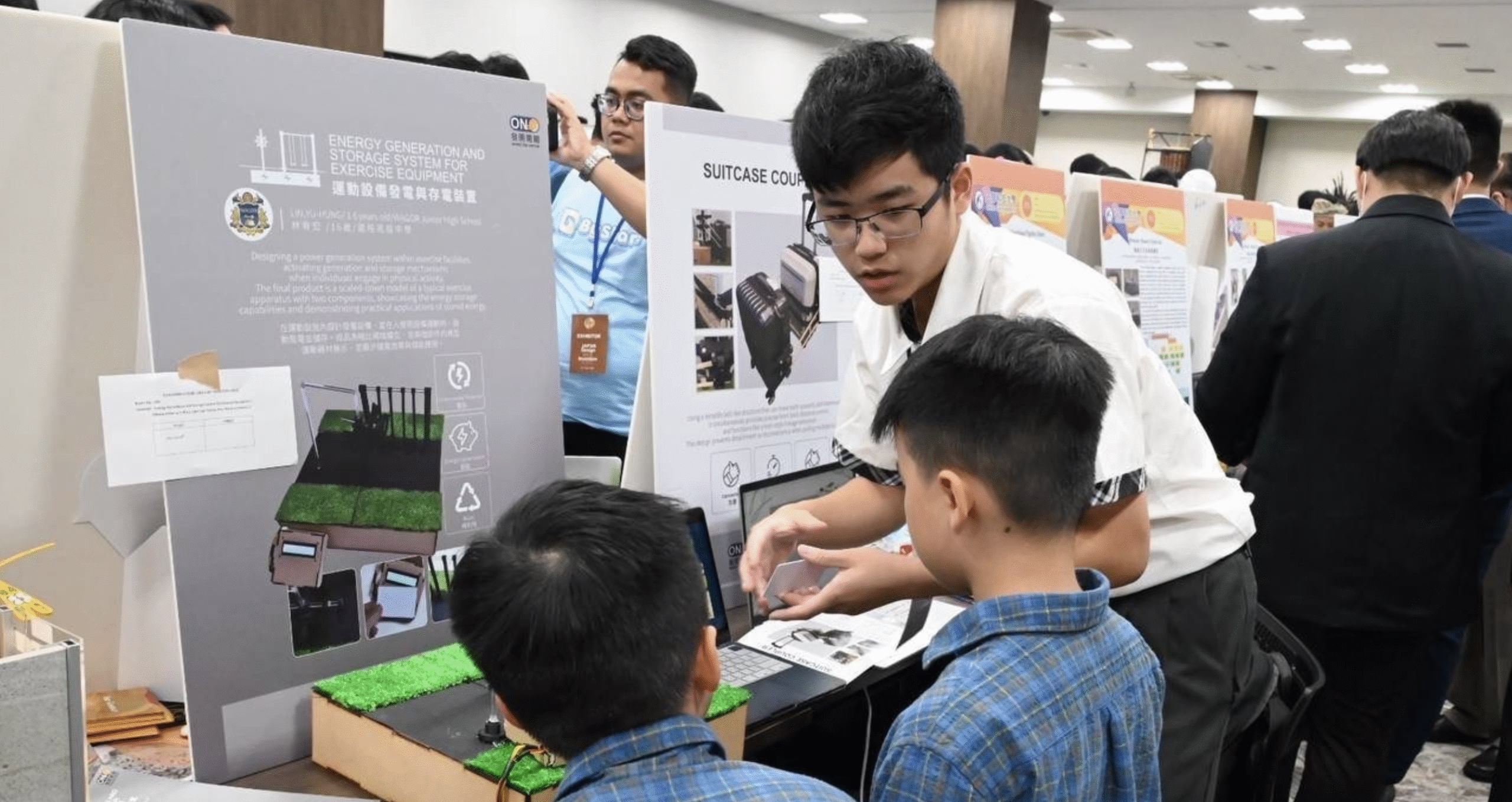

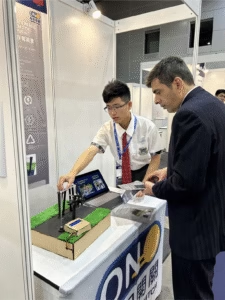

在幾次的問卷、訪談及展出中,林宥宏的發明皆獲得相當正向回饋與青睞。這讓林宥宏信心倍增,並開始有將發明向台灣以外的更多地區拓展之期許,讓發明不再只是台灣的解方,更能成為世界的解方。因此,他開始帶著自己的想法前往東京發明展、馬來西亞國際發明展、香港青少年科技創新挑戰賽等國際型發明舞台,並屢獲佳績。

這段期間林宥宏,也開始與許多社會人士接觸、討論並汲取反饋。「來自韓國、德國、加拿大的專家都給予高度評價,部分學者甚至表示,他們有興趣協助進行小型實證測試。他們普遍認為,這一套系統的創新點不在於單純的發電,而是在於『生活參與式能源』這個理念。這是極具社會推廣潛力的!」林宥宏自信的分享。

目前,他的發明已經成功取得中華民國新型專利證書。而談到未來,林宥宏說,他希望可以將此系統實際應用於智能城市綠能系統,作為地方綠能政策一環,達成在地永續。與此同時,他也期許這一套系統可以實現更多合作可能:不論導入企業ESG合作平台,成為企業認養公園的新模式,讓企業發展企業形象、做出永續承諾;亦或是結合教育於校園推廣,將器材帶入校園、結合教育課程,讓學生從小參與綠能實踐;甚至是進行國際輸出,利用模組化設計便於運輸與安裝的優點,作為新興國家低成本的小型能源方案。

「發明的理想很遠大。但現實是,除了有理想之外,金錢也同等重要。」林宥宏說:「目前這一套系統的商業模式預期,是通過將發電量售回政府、獎勵平台抽成、企業合作贊助、模組設備對外銷售與安裝等。同時,在這個過程中,與地方政府、教育單位、運動場館、綠能企業或是電信公司共同合作,達成多贏的商業模式。」

高中生的改變,不只是理論

林宥宏相信,每一個改變世界的點子,其實都來自對生活的觀察與不甘心:不甘心看到那麼多器材閒置、不甘心城市還要靠燃煤供電、不甘心只能當被動的能源使用者。而這些不甘心,驅動了試著用自己的方式創造改變的選擇。而這一項的發明對他來說,不只是科技挑戰,更是人生中第一次選擇用「行動」來對社會發聲。

林宥宏期許未來能繼續深耕能源科技,朝向電機或能源工程領域發展,持續探索用創意改善生活的方式,同時也持續改良、推動目前的發明,直到有一天這項系統能真正落地、成為實際地的城市綠能方案。到了那一天,運動將不再只是流一點汗、瘦一點身,更能發一點電,為世界亮起一盞燈。